Mentiras que matan

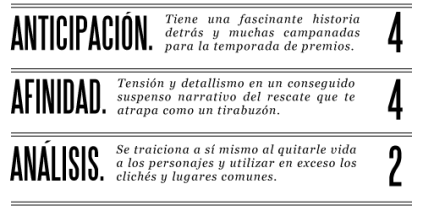

Logra un intenso suspense, imágenes poderosas, diálogos memorables y recreación detallada, pero no tiene personajes con peso y la historia naufraga en los lugares comunes, clichés y demás efectismos del cine emocional.

Era una mañana de noviembre, a escasas semanas de iniciar la década de los ochenta, cuando por las ventanas de la embajada de Estados Unidos en Teherán se podía ver la misma imagen que había preponderado los últimos cinco días: gritos, protestas, pancartas y banderolas en alto hacían resonar la voz de un pueblo que pedía justicia para su voluntad popular. La revolución iraní había conseguido derrocar al Sah o emperador persa, de intereses comunes con el gigante norteamericano, tras treinta y ocho años de políticas de derroche del dinero y falta de interés por el pueblo, generando hambrunas, violencia popular y extrema pobreza. Reclamaban que ese líder negativo fuera juzgado, sentenciado y ejecutado en la horca, como correspondía por las atrocidades acometidas a su pueblo. Pero el gobierno yankee tenía mejores ideas: le otorgaron asilo alegando un tratamiento de cáncer.

La negativa incesante por repatriarlo trajo consigo un odio popular de todo el pueblo iraní hacia Estados Unidos y después de la ronda de protestas frente a la embajada, al menos 500 estudiantes revolucionarios lograron poner en custodia a más de cincuenta norteamericanos durante trece meses. Mostraron a los reos con los ojos vendados por televisión y pusieron la condición para su liberación a la extracción del Sah. A pesar que fue dado por muerto seis meses después de la captura inicial, la crisis continuó y se realizaron algunos intentos frustrados del gobierno norteamericano para extraer a los rehenes hasta que el presidente electo Ronald Reagan logró un acuerdo con los revolucionarios a cambio del descongelamiento de los cuantiosos fondos iraníes en bancos norteamericanos, promesa de no intervenir en asuntos internos de Irán y la cancelación de las demandas contra el país.

Todo aquello es el trasfondo amplio del conflicto desarrollado en Argo, cuya historia aparenta desinterés por ese rollo político. Aquí no se pierde el tiempo. Más bien, centra su mirada en seis diplomáticos estadounidenses que logran escapar por un sótano y por la puerta trasera de la embajada el día mismo de la toma, refugiándose luego en la residencia del embajador canadiense y a la espera de un plan por retornar a su país. Las fuerzas iraníes desconocían de ellos, aunque podían averiguarlo en corto tiempo, y se volvió un reto singular para el gobierno occidental que regreses a Washington con las manos en alto. La pregunta es: ¿quién podría cumplir con esa misión de extracción que obsesionó a los mandos más altos del gobierno cuando todas las vías de acceso al país estaban bloqueadas por grupos armados de intransigentes revolucionarios locales?

Podría ser una misión típica para James Bond, pero no se equivoque de película: Skyfall también se ha estrenado en estos días, pero va más sobre tecnología y destrucciones globales. Aunque 007 se haya vuelto ya un superhero de acción, en esta película no va a aparecer para rescatar el día. Por el contrario, sí estará presente el intelecto, la astucia y todas las habilidades humanamente realizables de otro agente secreto, esta vez de la CIA, con un grandioso plan que involucra al séptimo arte: hacer pasar a los seis diplomáticos como parte del equipo técnico de una película canadiense de ciencia ficción que busca locaciones en la capital Teherán.

Allí comienza la carrera para Ben Affleck, interesado en los últimos años por cambiar su fama de comedia romántica absurda hollywoodense por el cine serio y sofisticado, y elabora con elegancia un retrato detectivesco como un tirabuzón abriéndose lentamente ante los ojos de una audiencia innegablemente aferrada a la butaca. Argo recoge una historia específica de las tantas que pueden elaborarse sobre hechos mayores y la desenmaraña con inteligencia a pieza a pieza con tensión, sinceridad y misterio. ¿Efectos especiales? ¿Sexo? ¿Sangre? Nada de eso. Sin trucos, aquí hay artesanía, madurez y altos niveles de percepción.

También existe una justificada necesidad de comedia negra, a veces irónica y a veces delirante, por la presencia del cine dentro del cine, la segunda columna vertebral de la película. En la costa oeste hay una industria y allí conviven una imagen sutil del gordo y el flaco, un maquillador exitoso y un viejo director olvidado en el tiempo. Ambos colaboran con el extractor profesional para montar una farsa. La reflexión es tan sincera como admirable: el cine elabora farsas y la política realiza lo mismo. La verdad de los hechos es irrelevante mientras sea creíble. Y así, lo único importante es cuando el conflicto se desarrolla en la realidad, el pretexto funciona con precisión para enmarcar el camino hacia el rescate y ayuda para eliminar en cierta medida lo absurdo que sería creer que alguien se crea el hecho que una película de ciencia ficción pueda ser desarrollada en plena crisis.

Lamentablemente, la excelente narrativa intensa del guión en contar los giros de un rescate y la capacidad de identificación e interés que genera en el público, olvida de la existencia de personajes que requieren una historia y un objetivo. En Argo, ninguno de las personas involucradas tiene una historia y al protagonista se le otorga el simple cliché de una esposa e hijo esperando en casa. Nada más. Y si a esa realidad le añadimos que, en efecto, el epílogo nos demuestra la trasnochada aparente necesidad de Hollywood de poner como héroe a todo compatriota, vestido de la bandera norteamericana, el típico melodrama se desnuda y aparece la temible sosería de los lugares comunes y lo todo lo que ya hemos visto tantas veces.

James Bond no está, es verdad, pero eso no limita a Affleck para situar a su protagonista erróneamente como un superhero de acción en una película que necesitaba a uno más reflexivo, sofisticado y retórico. El director se traiciona a sí mismo, se jode a sí mismo. Primero quiere presumir de haber contado un hecho político, luego se inicia una brillante y escalonada operación rescate con un ritmo envidiable y, finalmente, las características comunes de una película sin personajes de interés. El poderío visual, los diálogos mordaces y la perfecta ambientación naufragan. Poner un personaje con cara pasiva toda la película no es introspectivo, es ubicar una lámpara, sin más.

Si Argo es la mejor película del año y arrasa con todos los premios de la temporada, como apuntan todos los pronósticos y la gran mayoría de las críticas, responderá a dos factores: el cine norteamericano está más pendiente por la efectividad y menos interesado en el detalle y la calidad, y se deja llevar, esto sí confirmado, por las emociones, el sentimentalismo y los lugares comunes bajo cualquier precio, como The King’s Speech o The Artist. Los méritos no le alcanzan, el desarrollo de una narrativa de rescate efectivo y tenso no le alcanza, y los aires de película mayor y completa se quedan ahí flotando en la atmósfera.

Ben Affleck ha cogido un historia con mucho potencial, un equipo técnico de ensueño y la mirada atenta de toda una industria, pero el resultado es tan farsante y engañoso como lo que intentan hacer todos los protagonistas. No me han salido lágrimas de emoción, sino lágrimas por la película que pudo ser y se quedó en el tintero.